Sí, esta es la única explicación gramatical y, por lo tanto, lógica para la comprensión y el uso de frases de este tipo en situaciones coloquiales y frecuentísimas en la lengua hablada.

Tenemos que partir del Estilo Directo, es decir de las palabras exactas usadas por el emisor: “Mañana (o el próximo día…) me voy”. Partiendo de esta frase, lo que está diciendo es “Pero ¿no me dijiste que te ibas hoy?” Haciendo uso de la economía lingüística omite (“me dijiste que”), y se limita a dar el contenido relevante para que se establezca el principio de la comunicación. No es necesario, pues los hablantes nativos comprendemos perfectamente el mensaje en su integridad. Sin embargo, cuando les explicas los usos básicos del Pretérito Imperfecto a los estudiantes del ELE, les dices, los usos de este tiempo son:

1) Narración abierta en pasado: Cuando era niña, vivía con mis padres

2) Descripción en pasado: Mi profesora era alta, tenía el pelo rubio y le gustaba el color rojo.

3) Acción habitual: Todos los fines de semana íbamos al cine con nuestros abuelos.

4) Copresente: ¡Hola! ¿Qué hacías?

5) Uso en la apódosis de una oración hipotética (alternando con el Condicional Imperfecto en tiempo presente): Si tuviera dinero, iría/iba a Méjico.

Si un alumno escucha esta frase en la calle, en un bar, en su familia de acogida, o vete tú a saber dónde, se le caerá el mundo encima, intentando darle una explicación al uso del imperfecto en la frase del título. Cuando esté medio loco, decidirá llevar la duda a clase, dependiendo del origen y carácter del estudiante. Quiero decir, si el estudiante es riguroso y atrevido (hay casos en los que a los alumnos les surgen dudas, pero jamás te las plantearán en clase, bien por la timidez o simplemente por no saber cómo explicar la duda al profesor y quedar en ridículo delante de otros compañeros, ¡hay de todo!) la preguntará e intentará que el profesor le explique qué uso del P. Imperfecto es. No es narración, ni descripción, ni habitualidad, ni copresente, ni tampoco es una hipótesis. Entonces ¿de qué demonio se trata? La respuesta es bien fácil: se trata de un Presente interpretado en Estilo Indirecto. Y su respuesta será: ¡Ah!, entiendo. Gracias.

Expliquemos con rigor para evitar este tipo de problemas.

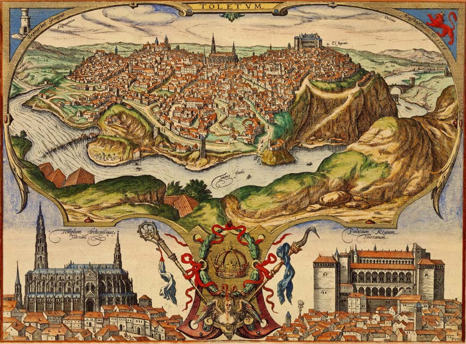

Pero el Alcázar, además de contar con la ayuda geográfica antes señalada, tuvo durante el siglo pasado un protagonismo de diferente matiz, y para explicarlo hay que retroceder hasta los comienzos de la Guerra Civil, en el verano de 1936.

Pero el Alcázar, además de contar con la ayuda geográfica antes señalada, tuvo durante el siglo pasado un protagonismo de diferente matiz, y para explicarlo hay que retroceder hasta los comienzos de la Guerra Civil, en el verano de 1936.